青·敦煌

一

陶瓷语言中的青花包含了符合中国人绘画特质的一种东西,把青花运用到创作中,体现出一种新的面貌,追求与众不同的自由。同时,他也结合传统与当下形成最传统又最现代的作品。他是缪野。

我们现在看到的敦煌壁画的色彩都是经过氧化上千年了,几百年后它们已经变成了另一种色彩。现代人去看老房子是一种美,其实是一种怀旧的心态。某个时候美是随着一个人的心态而决定的,并不是说它的色彩真的是最美的,它是岁月的痕迹,因为有很多意识的形成是在人的脑海里。

在开凿于元代的第3窟南北两壁,画着极其精美的千手千眼观音像。这两幅千手千眼观音像以线写形,以色显容,用遒劲有力的线条勾勒人物轮廓,轮廓内再淡施晕染,有些不施色彩却见肌肤,这是敦煌壁画中人们公认的极品。敦煌千年沉淀之后的精华流承至今,这是后人无法超越的美,既然无法出其右,何不另辟蹊径,找到一条适合自己创作的路?

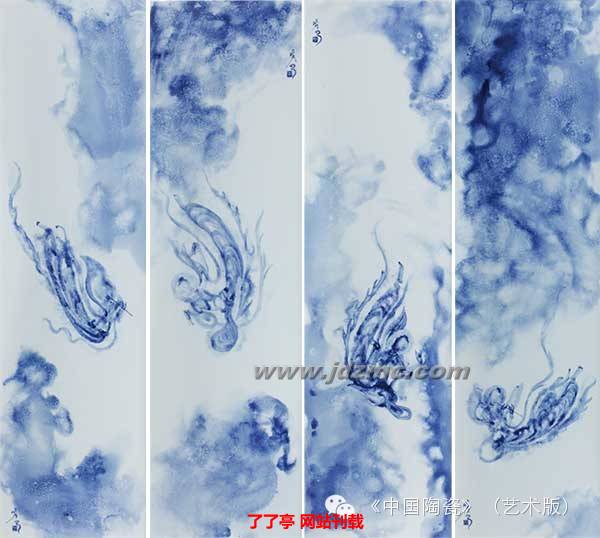

传统的创作手法中很注重线条,而现代感的融入则包含了中国印象和写实,缪野的青花作品《印象敦煌》把千手观音绘于佛首当中,蒙太奇式的创作风格,中国画里的积点成线极考“功夫”。

《印象敦煌》缪野作

之前去过几次敦煌的缪野仍觉无法很好地把敦煌表达出来,只能通过一种印象式的把他认为所看到的最美的画面穿插进时代感的创作手法表现出来。“当时去采风,印象最深的就是千手观音,多种形式,多种组合,这是宗教文化特别是佛教文化的集中体现。我能感受到那种古朴、宏大和庄严。所以,我的创作始终贯穿的主题是观音或释迦牟尼的佛像,每幅画的中心点其实就是释迦牟尼佛像的一个影像,再就是千手观音的壁画和彩塑千手观音。我就是画自己想画的东西,创作自己想要创作的作品,真正的艺术表达一定是自己内心感悟和思索。”在看过敦煌中的千手观音壁画和现代千手观音等资料的基础上,加入作者对宗教的理解,绘成了如今这与众不同的青花。

敦煌最终的印象是夸张,最终目的是传承发扬,正如“一千个观众就有一千个哈姆雷特”一样,每个到过敦煌的人对壁画的认识和观感都是不一样的。不可能把整个敦煌复制下来,只能用陶瓷作为载体来承载敦煌的文化,让敦煌动起来,让更多人欣赏它。艺术家通过学习敦煌的传统再加上自己的理解元素就形成了“瓷上敦煌”的自由式创作语境。

青花是个可以无限发挥的元素,而缪野本身亦是个矛盾体,他可以跨越任何工艺技法进行创作,这种自由度是让人咋舌的,传统是基础,创新是延伸,“工艺不怕,只要用心总会有所成,怕的是创新。”常于挑战的艺术家总是容易出彩。

同样历史悠久的中国水墨画的影响也让青花有了别样姿态,青花亦可看作是中国蓝,它带有传统“墨分五彩”的干湿浓淡,水墨交融的变化则更多的体现在瓷中韵味上。

二

敦煌壁画其中用大量篇幅描绘了释迦牟尼一生的故事,开篇即是《乘象入胎》,释迦牟尼乘一骑白象投往净饭王王后的宫殿。虽说是白象,可现今呈现在世人面前的却是黑乎乎的“黑象”。这是由于当时所使用的矿石粉中含铅,氧化后白象变“黑”。除此,壁画中原本绚丽、鲜艳的颜色经过千年岁月洗涤与各式天灾人祸,也变成今天这斑驳模样,如同人生一样,绚烂后归于平淡。“模糊画面令人产生很多遐想,绘画发展也跟现实的时间一样,从一种很绚烂的状态慢慢地走向淡然的水墨,唐宋的繁华写实到明的水墨写意,这条路是这样走的,它跟文艺复兴是相似的,有追求极致写实到极度抽象。”朱斐翡如是形容他的创作初衷。他自己特殊的审美思考,更注重利用传统来关注当下的生活,把传统与现代结合起来创作,才使作品在今人眼中毫无违和感。

对景德镇传统的青花技法较为熟悉,勾线、分水无不渗透着中国传统水墨画的韵味在其中。时间将敦煌壁画进行二次创作,曾经的绚烂变成单一的黑白,青花这种国之色最能代表这种变迁。《东方神韵》把水墨画的艺术语言运用到青花瓷中,用青花分水与水墨大写意相融合的创作方式,没有落入勾线、渲染、画五观的常人道,以意象造型创作为出发点进行敦煌壁画的再创作、再加工。四位飞天暗含阴阳八卦的关系,画面留白处贯气、通融,气韵生动。

《东方神韵》朱雯翡作

作品看似简单,实则绘制极考功力,背景大量浓墨绘制时用笔需慢,让瓷泥“吃”进青花料,力透纸背,不致浮于表面,“快笔一蹴而就显得很轻浮、很飘,没有厚重感。”同时作者借鉴魏碑书法的形式感创作灵动的造型表现飞天乐舞,以达到整体厚重凝练的效果。

创新是艺术品最初的源动力。艺术家们无一不想跳出人群,创造出独一无二的艺术绝品,为此,朱斐翡在创作《东方神韵》时没有加入任何敦煌壁画的背景及有关图案,而是全部以单色的形式表现飞天在蓝天翱翔的自由景象,“我的创作灵感就是来源于景德镇的天空,它非常蓝,非常空灵,我想这时候要是在天空中出现了一个飞天,那该有多美,我就把景德镇的天空跟‘视觉中国·瓷上敦煌’中国陶瓷艺术展结合起来了,而青花又被称作‘中国蓝’,用这种可以代表一国之色的陶瓷元素作为表现形式来创作敦煌飞天是再适合不过了。”

创作之余还让朱斐翡领悟到中国画中最忌讳快,而是应该慢下来,感受参禅打坐时空灵的禅境,此时所绘必是上品。

三

敦煌是个供奉神佛至圣之地,亦是圣洁之地,清末时的敦煌没有人去旅游、没有被钢筋水泥组成的支架所“保护”,洞窟没有被加固;那时的天很蓝,那时的敦煌是原生态的。

才两三百年而已,敦煌就已经变了,它不再是那个不施粉黛的敦煌了,它仿佛一个受了伤的病人,被架起来,刻意保护着。

想看到敦煌彼时的模样,只能从敦煌历史博物馆里一张摄于清朝的敦煌照片中找到,或者,从罗小聪的画里。

敦煌艺术主要是佛教题材的绘画艺术,它从开窟时就供奉了释迦牟尼、观音、飞天等,人们都带着崇敬的心态去观看。罗小聪去时正是冬季,有幸得见敦煌身披雪衣时那种朦胧、神秘的美感。“我画的是整个敦煌的山体外貌,就是一个神圣的地方。”

《圣》罗小聪作

青花剔出湛蓝的天,《圣》中的敦煌仍保留着原始的古朴与沧桑,那不曾被风化的敦煌。还有,那敦煌石窟前不曾有的“三棵树”,这是罗小聪为敦煌注入的生命力,是敦煌艺术与文化得到关注后,散发出来的生命力。

中国人推崇佛教,都知道要向善,这是最基本的佛教精神。罗小聪也知道一些佛理,但他并没有虔诚皈依,或许只是旅游到寺庙时会早起上香。因为他认为宗教信仰的本质都是一样的,都包含真实、善良、友爱、和谐这些品质,只要具备这些品质,是否教徒也就不是那么重要了。“我认为艺术作品不是跟佛教的形式有太密切的关联,佛教影响我们的心境,而艺术作品主要是工、艺的传达,我的作品是要传达敦煌如何与美术的一种相结合。”

龚保家可以说是敦煌的老熟人了,自1991年起他先后三次去敦煌写生采风,每次感受都有所不同,相同的是无论在艺术营养汲取上还是在人生态度与境界上都获益匪浅。

这次创作的《观音菩萨造像》是龚保家几次敦煌写生対佛教题材创作的新的尝试,主要采用唐代佛像造像风格,构图饱满,造型端庄。

《观音菩萨造像》

四

虽不是青花,但同样是青,这种釉下彩的青与青花相较又别有一番古拙韵味。

工艺与艺术实在是两个难以兼顾的个体,或工艺不够或艺术感不强,讲求工艺与艺术感完美结合的徐岚创作时讲求瓷性的体现,造型上排除了瓷板跟普通造型的瓶子,而是大口斗笠碗。从成型的角度考虑,她做的是一种切割方式,飞天题材加上佛教题材,组成一对。一件好的作品可能工艺性和艺术性都需要,于是她采用绘画与雕刻的块面间隔把芸芸众生的感觉做成分隔重复性。

区别于油画块面,线描是中国画的灵魂,徐岚擅于用线的形式勾勒渲染点、线、面的感觉。工艺是对传统的自觉运用,但全部都是传统的东西堆在一块就会过于传统。为使作品不失时代感,徐岚采用阴刻、阳刻、堆雕手法相结合,“没有人能超越敦煌的成就,我们只能通过作品表达我们对敦煌的敬仰。”

创作《天艺》之前徐岚是第一次来敦煌,她没有为她的创作寻找某个特定的神佛、菩萨为模板,总体围绕佛教思想,没有指定哪个窟,而是力求从陶艺角度向敦煌探求一种形式感。采风时虽被壁画内容所感动,但最触动徐岚的还是一抬头的霎那,“从敦煌的视觉艺术来看,洞窟的顶部处理别有洞天,它的透视感都会让每个抬头的人印象深刻。”因此她把斗笠碗的内部意念成敦煌洞窟顶部的翻转,空间感的艺术形式,偌大的空间却不空,空间透视度通过造型从里面产生相通的语言形式。天青釉与佛像雕刻间以釉下彩绘画的多种手法的综合运用有效增加了作品的时代感、空间感和力度。

《天艺》徐岚作

可拆可分的两个斗笠碗,画与刻结合立体感很强,拆开后个自独立,叠在一起像个腰鼓,天青釉的浓淡略有变化,一个偏绿一个偏青,这种同色调不同色度的设计也让作品不死板,掌握到位柔和过渡,凝重但不是厚重,这种设计感也是现代才有的,腰鼓的形象也代表她对此次“视觉中国·瓷上敦煌”艺术盛宴的喝彩。

此次法国之行让徐岚收获颇丰,法国的城市就是幅画,艺术感很强,能亲眼得见卢浮宫里的众多名画更是震撼。同样震撼的还有国外那些观众,他们对陶瓷碗盘瓶杯的传统观念以及对景德镇陶瓷的印象彻底被打破,《天艺》现场叠放的艺术感让现场观众赞叹不已,纷纷表示,“一定要去景德镇看看!”

的确,这次展览的史无前例让许多人都没有想到,它的举办就是成功。让世界各国都能见识到景德镇今天造型和表现手法众多的艺术陶瓷,不再是常人印象中的青花、粉彩了,这种景德镇的软实力能走出国,本身的文化效果就非同一般。

会员登录

会员登录