釉·敦煌

一

赵永丽将颜色釉带进了梦中,创作了《境》和《梦回敦煌》系列作品。

《境》以釉下五彩画出一尊眉宇间含笑的佛像,佛像没有画得很实,处理成了影像中的虚化效果,右下角,用影青釉画了一位青衣女子,她手托白莲,眼睛微合,似在安静思考,整件作品气质悠远静谧。另两件作品《梦回敦煌》系列,用穿越的形式,突出了“寻找”的意味,寻找人与人,人与佛之间精神上的联系。她说:“画面中的女子都可以理解为是我们每一个人,希望所有的人,都有一个共同的心境,心存佛心,手捧莲花。”

《境》赵永丽作

赵永丽说,当她第一次走进敦煌莫高窟,一瞬间,心就被击中了,泪水漫进眼眶,“那是一种全身的毛细孔都张开的感觉”,震撼的感觉持续了很久,感性的她,用了很长时间,将情绪抽丝剥茧,然后整理压缩成具体的想法,放在了作品中。

颜色釉帮她找到一个切入口,用一种貌似流动的方式,将想说的话倒在了瓷板上,“在我们缤纷的世界上,在自己的人生舞台中,用一颗佛心,一种善念来对待自己和自己周围的人,我认为这种虔诚的信仰就是我在寻找的联系。”

她感恩于这次敦煌之行,可以有幸无比临近于佛教文化。这次与佛教亲密接触的缘分,对她的创作产生了潜移默化的影响。

恩师李菊生教授在观看她的作品之后,称赞她“情感细腻,思维敏捷。观敦煌莫高窟,发思古之幽情,竟能热泪盈眶,此诗人之潜质也。”

彭开天和赵永丽一样,不是景德镇人,但都在颜色釉中找到了自己的灵感源泉。

《阿难》彭开天作

已经第三次去敦煌的彭开天,侧重于在厚重,沧桑,造型浑朴的敦煌中,探寻其中的精神内核。

从敦煌带来一大堆资料,没日没夜地翻看。

他将自己放置于换位思考的状态里,想象、体会先人。“如果没有一种坚定的信仰,他们不可能在那么残酷的条件下,把毕生时间融入到创作中”。

决定表现形式时,他谨慎地选择了颜色釉。在晶莹剔透的陶瓷表面,结合自己的国画画风,通过釉上彩的堆积、渗透,表现出一种岁月的沧桑感和佛教人物的厚重感。

三件作品名字叫《阿难》《大爱无疆》《驼铃》,除《驼铃》是用高温颜色釉结合斗彩的方式,描绘了人、骆驼与沙漠的场景之外,之前以还原敦煌艺术风格为主的两个菩萨,都是釉上彩方式。

担心掌握的制瓷工艺没有本地人精湛,从敦煌回来后,他就投入了创作,尽管他不确定初次画敦煌宗教题材是否能成功,但“加快节奏,留出时间修改总是没错”, 这些作品前后烧了两次,用了两三个月,他希望能游刃有余地将情绪浸透在瓷器中,烧成后,他觉得总体效果差强人意,但也算有个不错的起点。

《阿弥陀佛》陈晖作

无独有偶,陈晖的精神也一直“紧绷”,他用的是颜色釉和釉下的结合。但釉下烧制太难了,瓷板拿去烧了很多块,出来以后大部分效果都不理想, 要么就烧坏了。制瓷过程中的难题,却帮他纠正了一个观念上的问题。起初他认为工艺的、传统的是一种“死”的存在,但是随着对这个瓷的琢磨,意识到此前想法是错的。画瓷、成瓷的过程中,它的勾勒、填色, 其实是包含了人的情感的,“这也是优秀与拙劣作品之间的差别,换而言之就是陶艺创作的精神性对整个创作非常重要”。

祈福

得益于观念的重新转换,他作品中的菩萨具有一种人性美,有亲近、平和之态。

是谁创造了它们?如何在严酷环境中创作出充满神性与安详的佛像?站在敦煌莫高窟前,饶伟华感受到一种“用生命绘画”的精神,他将这种感动含在心灵深处,回到景德镇,创作了瓷板画《传承》,画中一男一女两个小孩伫立莫高窟前,双手合十。以喻佛教传承后继有人。

二

最开始的计划是做两件作品,但最终呈现的是三件。

这有点出乎意料。

《心随梦远到敦煌》李明珂作

李明珂的《心随梦远到敦煌》系列,至今还在不断吐露新作品。“这是一个顺其自然的过程”,从最开始的看山是山看水是水的写实性创作,到现在对菩萨形象更深入的理解,她笔下描绘的色彩、格局、气质越来越多元。

女性本身的性格特质,让李明珂在面对敦煌时,对岁月在墙壁上留下的浓重斑驳感更加敏感。面对时间“洗尽铅华”的能力,有深深的无力感。于是,历史发展中时间的流逝,以及生命不可逆转的过程成为了她的叙述主题。高温颜色釉和釉上彩帮她完成了这次笔尖上的创作。

第一幅作品《心随梦远到敦煌(一)》,80CMx80CM大的瓷板上,斑驳的面积近乎占到画面的一半,几笔浓墨重彩的斑驳线条,像水一样泼在了画面上。这是以写实为主的演绎,是再现敦煌斑驳中的残缺美。斑驳的肌理中,菩萨双手合十的端庄若隐若现。

之后,她觉得作品可以更加完整一些。在诉求斑驳之后,但要更体现出菩萨的神性美,时间催促下外在物体都在被磨损的状态下,他的神性光辉仍然不灭。这显然进入到更内在的理解中。于是,画面上的斑驳逐渐消褪,带有蓝色飘带和更多装饰性的菩萨从作品中突出,神性美之外还有了一份柔美。

思维像是被启动了,之后,她的作品沿着这条路径,越来越有新生性,早已不是传统形象的复刻。第三幅作品,她继续以自己的理解画出了菩萨手执莲花的形象,表情更趋于平和。

三幅作品完工时,“视觉中国·瓷上敦煌”项目的发起人过小明先生是第一个观众,说到“我被深深感动了”。

作品首先要感动自己,才能感动别人。李明珂说:“我心目中想象的佛,我具体地把它给传达出来了。我心目中想要的,我认可的这种形象就是这样的。”

和所有创作者的苦恼一样,如何从浩渺的敦煌题材中,找到适合自身表达途径的点耗费了大量时间。三幅作品,李明珂用去近八个月时间,不过每幅作品的呈现周期都在缩短,因为愈发游刃有余。

敦煌之行打开了她创作中的另一扇窗,目前,虽然瓷上敦煌已告一段落,但《心随梦远到敦煌》系列已经画到第五块,之后也许还有更多作品衍生而出。

和女性感情的汩汩流出不同,男性的情感更饱满更具爆发力。

“他们每个人都说,你的画面,不管是风景人物还是动物都有一种冲击力。”李泉说,“我就是尽力去表现心灵里面的东西,没有激情,我就不会继续画了。”

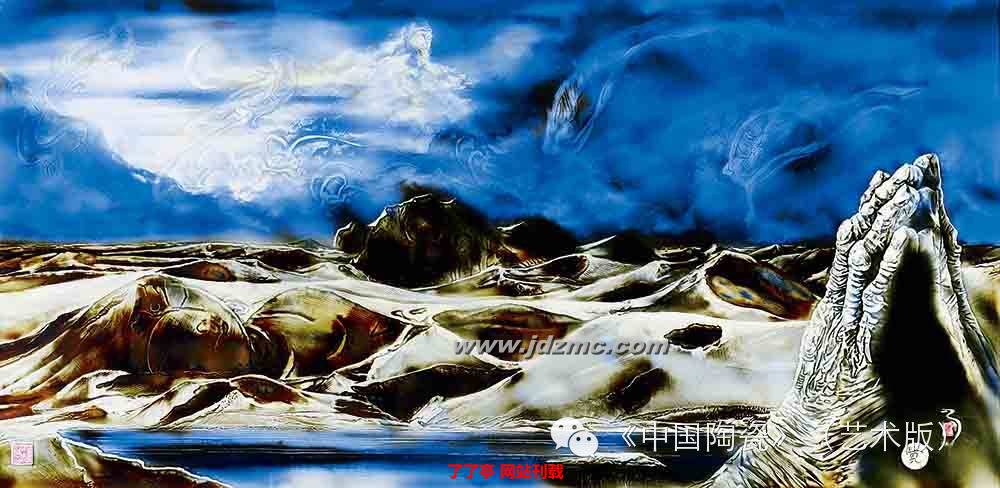

《圆觉》李泉作

自称“速写稿里画得一塌糊涂”的李泉,去过敦煌太多太多次,但依然困顿于如何消化庞大的历史、人文思想。在敦煌最够震撼的表现形式和精神内核中,个人就是沙漠中的一粒尘埃,敬畏之情充满了内心,于是,不断寻找,“画了好多不同的构图,自己都看不清楚”。

最后,在“不管别人评价,我想干嘛就干嘛”的内心驱动力下,他做了《月牙泉的泉》、《构思与轮回》、《心禅》三件作品。

《心禅》整个画面设计成一个眼睛,双手合十的造型是眼珠,手心与眼珠又是一个释迦牟尼像,是一个组合的表现形式。隐藏的主题是大千世界里面, 关于眼睛看到的以及我们怀有敬意的神,其实就在你的心灵里面。

《构思与轮回》中,右上角是一个日月环抱的造型,加上飞天,是一种轮回的感觉,整个的是画了一个敦煌的外景,夜景。

《月牙泉的泉》是把睡佛的姿势变成了一个戈壁滩的造型,等于“把这个佛像从敦煌里面请出来了”的意思。前面是个月亮湖,整个表现就是这长年的文化背景里面,因为自然的原因,因为人为的原因已经是一种残缺的美,这种具象抽象的相互表现,希望能让大家有个想象,空灵的想象。

“我尽量不要让别人感觉直观的敦煌”,李泉希望自己的作品里,能让人读出一点思想的东西来,一个艺术品能把人吸引住,让别人停下脚步来,“哪怕一秒钟去想,他为什么这么去画,是什么样的一个表现形式,不是说走过就走过去了,至少这个艺术家的目的就达到了,陶瓷绘画不光是表现工艺”。

《涅槃》严维明作

三

严维明抵达敦煌的时候,灰蒙蒙的天空包裹着气势磅礴的莫高窟,他竟一时被震撼到语塞了,像个孩子一样,静静地站在洞窟里,左右张望、抬头仰望石窟内壁的雕塑和壁画,与历史两两相望。

从一开始就带入的感情,让他在创作中没有选择客观存在的东西。他加入了自己的思想,更像是在展现一道和敦煌有关的阅读理解。

用模模糊糊的语言,描绘了一块《涅槃》,和尚、老道、飞天等一些映像被混沌于其中,需要细心观看。他是故意用窑变的效果去表现自己对敦煌的记忆。任何记忆都不可能色香味俱全,它一定存在着某一方面的模糊性。于是,严维明诚恳地交出了他对敦煌的记忆清单。

不过,整个创作并不止步于“模糊”, 他想到需要加入一些写实的东西,于是把释迦牟尼涅槃的佛像安排在画面中央, 显示它的伟岸,用绘画的形式来展现,并赋予其斑驳,让它有些西画的效果。这样做的理由是想表达人的世界是以佛为重心的,佛的重心又是释迦牟尼。“一方面彰显 敦煌的地位,另一个方面体现敦煌的两大艺术宝库,壁画与敦煌,这个解读是很重要的,也有必要。”严维明说。

另一块《敦煌·岁月之河》的作品,更突出显现了他在创作中的自由感和设计感。蓝色的天空与河水,在视觉安排上把莫高窟的洞窟与平视的河流之间的距离拉远。那条弯弯曲曲的岁月之后的色彩和流动,都有些像是佛教里面经幡吹动时候的形态。

之所以叫岁月之河,因为他觉得敦煌是很多年岁月一点点积累起来的产物,“再看画面带些黄色的沙滩,它是一种慢慢磨损的过程,它形成的形态有些佛的映像的感觉,像敦煌艺术,它已经离我们越来越远,但是它的那种艺术精神是在的,但它需要保护。”

每位创作者都在寻求自己的特别之处,丁景生和袁俐都未选用瓷板为载体,分别选择了镶器和瓷盘。

在打听到很多人画瓷板之后,丁景生果断放弃了瓷板,虽然瓷板创作才是他的优势。转而投向镶器的制作,并且选择了釉下绘画。采用了“T”字形的镶器极难烧制,因为收缩不均匀,前面做好的七个统统烧坏了。“于是,一年的时间都在忙这个。”丁景生感叹,“当时都心灰意冷,准备放弃了。”好在朋友鼓励,他又做了第八个,虽然效果“差强人意”,但总算成功了。

《玄奘出关》丁景生作

在敦煌参观玉门关遗址时,遗址处的斑驳脱落,让他联想到玉门关的辉煌时期,历史从眼前呼啸而过,他很触动,静静地绕着玉门关走了一圈,想着这里曾经发生的故事。回景后,重读了一下“西游记”与初唐历史,摘取了玄奘过玉门关的题材,做成作品《玄奘出关》。

另一件作品《塔尔寺遗址永恒(194 窟)》的灵感也来源于此。

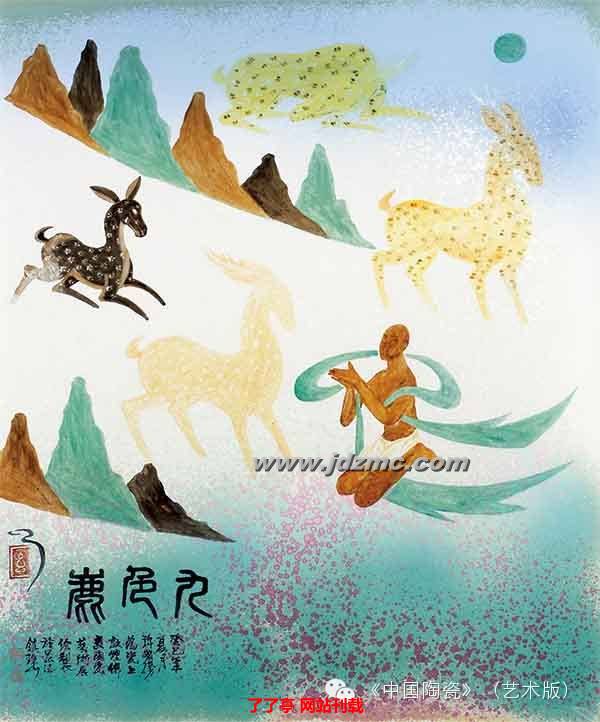

和丁景生一样,许国胜的创作素材也取自佛教故事,将《九色鹿》和《敦煌飞天》的形象以高温颜色釉的方式重新演绎在瓷器上。

《九色鹿》 许国胜作

对于油画专业出身的袁俐,敦煌的大气磅礴和对陶瓷制作工艺的尝试,都让她激动兴奋。可是,感情太充沛的时候,却往往难以找到表达出口,从景德镇的颜色釉到新彩和湖南醴陵釉下彩,最后是山东博山的花釉,她都一一尝试。

《云虹天祥》袁俐作

瓷上绘画给她带来了新的挑战和发现,过程有点曲折,来来回回失败了很多次。但最后,还是表现出了自己语言的创作。这是一扇门,更熟练的制瓷工艺掌握和敦煌的精神,之后都会继续映照在她的创作中。

四

一场大雪覆盖在苍莽的敦煌之上。

这一个闯入眼前的第一印象,直接影响了敦煌给刘莎的感觉,并在后期作品里流露出来——“我可能更多的是想要传达和表现一种完满、唯美的感觉。”

《普贤菩萨》刘莎作

她递交了五件作品——《持花菩萨》《莲华》《药师佛》《普贤菩萨》《花佛世界》,和其他创作者不同,刘莎没有宗教情结,相对于宗教感悟,她是外行做创作。这种背景下,自然会更追求作品细节和微观处的完美。

在做卧佛涅槃时,为了追求整个背景上的光影,她基本是以釉下绘画为主,完成后为特出效果进行调整,又运用了釉上的细节修改。害怕于改变佛的造型是对佛的不敬,她把自己定位在“还原”的角色,在这种身份中,不断精细创作的笔触。

但是,李善和刘莎的想法完全迥异!他的创作极为大胆!虽然是以高温颜色釉的表现,但作品中却还加入了沙子、矿物质颜料、泥浆和些许颜色釉等材质,矿物质颜料用了朋友寄来的玛瑙、煤渣, 它同颜色釉一起烧制。

《末佛》李善作

这是一次经过了审慎思考的混搭。

回来两个月之内,都处在找不到感觉的焦虑状态。敦煌精美的壁画和岁月遗留下来的斑驳,穿插在他脑中回放,模糊、沧桑、厚重,不同的感受像一团乱麻搅在一起。

他把自己关在家里,不停地从网上扒有关敦煌的任何资料,直到找到了一部叫做《敦煌》的记录片,才明白了敦煌的历史。

通过“在敦煌最初洞窟凿开的时候,是造了一个佛的形象供人跪拜”这样一个故事细节,李善突然找到灵感,佛应是一种无相的,所以他的主体应该是观音。他选择了高温颜色釉作为主要表现形式来画观音。但如何突出其肌理、斑驳感?

在建造敦煌泥塑时,智慧的匠人在泥中加入了沙子、棉、蓖麻等,保证了泥塑在干燥之后不会收缩开裂。所以,在千年时光流过之后,这些泥塑依然光彩夺目。

李善也想到了加入其他材料,混入其他气质的东西,一起发生一场窑变,让新画的观音也能呈现历史感。

- 上一篇:德化申报“世界陶瓷之都”接受初评 “瓷…

- 下一篇:塑·敦煌

会员登录

会员登录