陶瓷的世界

长达千年的持续存在,让世人对中国的典型印象就是陶瓷。

不少西方人偏执地认定,中国陶瓷制造水平一直处在停滞不前的状态。曾经的皇家御用瓷器今天频繁出入在苏富比、佳士得、嘉德、保利、匡时等知名拍卖会上,信息上的不对称,让很多欧洲人误以为那些就是中国瓷器的具象与代表。

“瓷上敦煌”活动历时三年,汇聚了中国当下最具创造力的陶瓷艺术家,以敦煌为创作主题元素、陶瓷为最终表现媒介,以“传承历史、立足当下、展望未来”为创作单元,来展现当今陶瓷艺术的精湛技艺和审美价值观,承载“陶瓷艺术发展史、敦煌文化史和佛教文化传承史”传承至今的历史使命,并使之成为一个在这三条历史线上当之无愧的里程碑事件。

“瓷上敦煌”项目选取了佛教文化和陶瓷艺术两个最具代表性的中国文化现象,一个充满了东方思辨的智慧哲理,是精神界的高峰;另一个体现了中国举世无双的精湛手工技艺,却是物质界的瑰宝。

2014年4月17日,巴黎卢浮宫-卡鲁塞尔厅里的“瓷上敦煌”陶瓷艺术展,应该是人类陶瓷史上的标志性事件,意味着陶瓷艺术在艺术殿堂里的登堂入室。

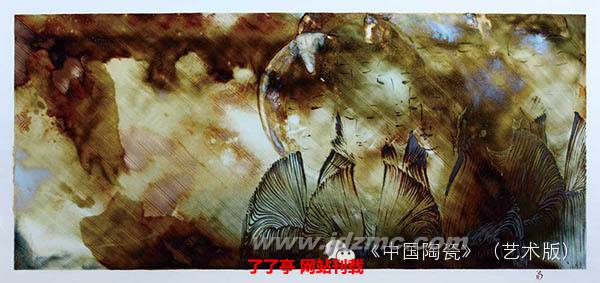

《千佛印象》黄胜作

一

敦煌与陶瓷这样一组符号,我们可以看到构成了传统、历史与民族在精神世界的突围。

曹春生从事雕塑工作三十余年,创作了很多优秀作品。大学毕业时安排在景德镇雕塑瓷厂工作,在那里,他有了与佛教题材的第一次接触。复制一个欢乐的、世俗化的五子罗汉形象,这是一个严格的印坯技术的训练。后来做过一个盘坐在石头上的罗汉,当时受石涛的绘画影响,于是就做了一个有点苦行僧味道的雕塑形象。

1988 年前后,曹春生开始重新审视自己做的雕塑。根据对传统雕塑的理解,他感觉已经做的很好,同时又认为传统形象做得再好,总有传统的影子在影响,没有灵魂、没有个性,有的只是传承下来的一种定式制约着创作者。紧接着,他大胆地进行了一次变革,这场变革不是歪曲题材,而是通过外在的造型来区别传统层次化的雕塑方法。

“戒定慧”是他艺术创作生涯的一道重要履历,透过“戒定慧”的文化内涵,曹春生认为刚好契合人生三个阶段。初期成长要受到很多约束,所以它就有一种紧张的气氛感。定,是安定,无我的状况。是在修炼过程中探寻人生真谛的思维状态,一切繁杂的因素都在入定状态中消解。慧,修行的人,这已到开智的高层面,对任何事物都看得清楚明白,无任何约束因素,可以收放自如面对周边所有的事情。

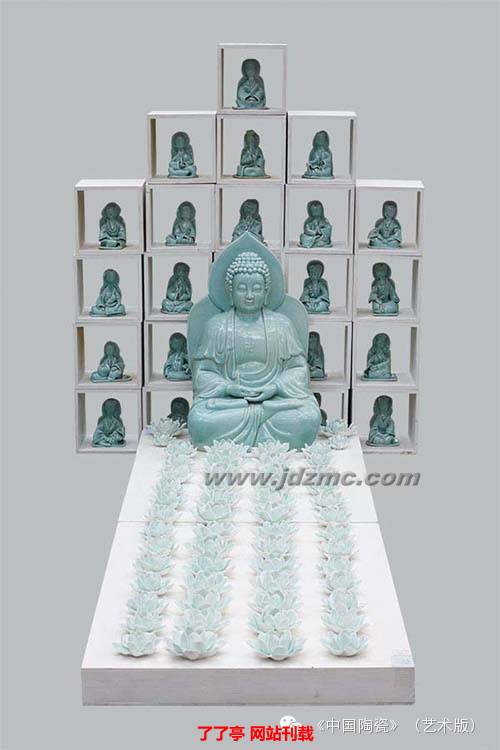

《莲舟》邵长宗作

同样从事雕塑创作的黄胜,在艺术创作上他一直追求内敛、含蓄、宁静。一脉相承中国传统审美观念,这种体验事实上和佛教相通,所以在“视觉中国·瓷上敦煌”创作中,黄胜最终选择了千佛印象的主题。

日本的池田大作先生曾表示:“产生于人类文明以前大自然的‘传统’才是最深厚、最尊贵的‘传统’,它是比任何物质都值得爱惜的‘宝物’。”

黄胜的创作缘起于千佛洞的体验,强大的视觉冲击力感动了他——当下物质与精神完全分崩离析,精神乐土遭到流离失所。原始文化与传统东方文化直观地反应了人的灵魂,人文精神的回归,极大触动着艺术家的创作热情——黄胜根据自己对现代艺术形式的了解,在陶瓷上采取了一些特殊的表现效果,最终表现出无限张力和视觉传达效果。千佛洞观摩后,黄胜在创作时,凭借自己的感觉造像,由自己对艺术或者对佛的一种理解出发,进行一场自然的创作感,以便找到能够让更多人接受的艺术形式和视觉感觉。

在21世纪最后的30年和21世纪最初的10年里,中国经历了农业社会、工业社会到后工业社会的三级两跳。当下后工业社会的来临应验了丹尼尔·贝尔的预言:这是一个终结了冰冷化、标准化、同步化、集中化、规模化、集权化的工业社会的时代。

确切地说,这是一个文化变迁、经济发展的时代。

尽管社会未来形态五花八门,但文化交融与文化自觉并存上,后工业时代呈现的是一个有别于工业社会的时代,当下可以是信息社会、生态社会、知价社会、电子技术社会等人文世界。某种程度上,物质的消费已悄然转向精神突围。基于这样的背景,我们有理由相信,艺术是很好的切入点。

《印象敦煌》方康莱作

透过“视觉中国·瓷上敦煌”项目,我们可以在邓和平、邵长宗、方康来、王莹等艺术家身上找到新的人文精神在历史、传统与民族之间的磨合。比如,邓和平试图从历史的角度去表现敦煌与陶瓷,希望把它画得更有历史感,像交响乐一样,尽量表达得丰富而厚重。

邵长宗一直认定,人最终还是要追求精神超脱的,“因为你要有求于这些东西,要借助他们来达到某种目的……那肯定是有诉求,这就是精神性的东西。为什么要借助宗教来实现诉求? 敦煌为什么要存在?敦煌是丝绸之路上重要的一个节点,它是一个中转地方,最终是一个贸易手段,是中西方贸易的桥梁。通过这个桥梁不仅传达了货物,更重要的是传达了佛法,把西域的佛法、印度的佛法通过这个桥梁传到东土来。”

在邵长宗看来,敦煌飞天不仅仅是一种简单的艺术造型,也是一种精神上的超越。每个人需要倾诉,在心底默念的精神诉求也是我们为什么要说修今生修来世。

《敦煌遗韵》邓和平作

《敦煌遗韵》邓和平作

二

前段时间,一个从事艺术工作的海归问我,当我们在谈论艺术时,我们谈论的艺术最大特色是什么?

我想了想,还是感觉“不明觉厉”这一网络用词最恰当,在艺术领地简直发扬光大到丧心病狂的地步。对付任何情况、任何问题,“不明觉厉”式回答基本都能通吃,意思是“虽然不明白(对方)在说什么、做什么,但是感觉很厉害的样子”。

其实对于惧怕与不自信,并不只存在于艺术领域。

费孝通先生在“文化自觉”的自白中讲过一个故事:太平天国宣布起义并定都南京后,有一个曾国藩手下的大将,名叫胡林翼,当时驻守在安徽的马鞍山,他在江边阅兵时,有一只外国军舰,冲着他沿江而上,看到这艘外国军舰,这位大将竟然当场昏厥了过去。后来别人问他为什么,他回答说,对付太平天国我们还有把握,但对付这些外国军舰就没有办法了。

类比这样的历史细节,在艺术领域里也绝非是捕风捉影。多年来,费孝通先生一直倡导中国需要一场文化自觉,我们可以把他描述的故事看成是一种对艺术的警示。

《无上图》王莹 释妙光作

《无上图》王莹 释妙光作

在当下陶瓷圈,面对艺术的高度,不少人故意忽视工艺闭口不谈,而将“艺术”二字大行其道,显然这是一种误区。一场场文化的伪造,时常出没在各种文化领域,比如宗教题材。艺术家陈少岳有着自己的理解:修行高的人,真正有能量的人是不露相的,那些装腔作势肯定是假的,真的东西,比如说,“道”一定在你看不见的地方。

不可否认,陶瓷艺术需要从技术、手工艺的固有概念上解放出来,需要一场新工艺文化运动,但就算你开着一辆玛莎拉蒂,也不能在高速路上逆行狂奔吧?

《禅林漫相》陈少岳作

《禅林漫相》陈少岳作

带有美学观念的“艺术”一词,只是在19世纪才开始使用。在古拉丁语中,艺术一词原义为“手艺”,那时候并不存在艺术与手艺的区分,文艺复兴时期的艺术家普遍视自己为“手艺人”,并没有流露出一股“高大上”的优越感做派,直到18世纪末才对精美艺术和实用艺术做了适当区别,艺术衍生的美学也是到19世纪才开始在英国使用。

在景德镇,不少艺术家投身于文化自觉,不断进行陶瓷艺术探寻。比如:陈少岳、解晓明、郭爱和、覃福勇、彭赞斌、杨博、康青等人。

《飞天》覃福勇作

《飞天》覃福勇作

在进行“视觉中国·瓷上敦煌”创作中,陈少岳画了四块,由于陶瓷工艺上的限制,作品只(烧)成了一块,也是最大的一块,颜色最漂亮的一块。这是一位有着中央美院、莫斯科苏里科夫美术学院学习背景的艺术家。他试着用一种非常强的形式感表达,他现在还在努力先实验陶瓷材料,将艺术的力量展现出来,这就需要有厚重和力度的东西融到画面中去。

同样是海归派艺术家,在解晓明看来,做艺术就是审美积累,是持久战。景德镇这个地域给了他技术,新加坡给了改变人生的思维,韩国则给了他统整自我和研究学问的能力。

《印象敦煌》彭赞宾作

《印象敦煌》彭赞宾作

陶瓷艺术中,涉猎雕塑创作的艺术家并不庞大,基数小却也是举重若轻。覃福勇把一次雕塑创作看做塑造微型的建筑。从构思到搭建,到细节的完善。在这个过程中,以泥为墨,不是堆雕,也不是浮雕。手指作笔,狂草的书法、淋漓的泼墨与张扬的线条,流畅、洒脱地赋予了泥土以生命力,这是非常神奇的过程,让他深深热爱上手中的泥土。敦煌题材的创作在塑造生命的时候,还赋予了一种梦的写照。

说起工艺与艺术的结合,彭赞斌有很多话想说,对于他那套创作理念曾让我吃惊。从敦煌回来以后,地貌气候、雕塑、经卷、绘画是敦煌给彭赞斌的视觉感受,以什么样的形式与瓷器融合也是他思考的方向,他希望可以像一卷画卷一样地缓缓打开,所以他采用了经卷的手法、雕塑的方式和绘画的方式进行创作。

《历史足迹·东方古韵》杨博作

《历史足迹·东方古韵》杨博作

三

艺术家韩子丰本能地带着思考进行着创作。

事实上,我们的艺术家清楚地知道,我们在生活中对敦煌文化已经很陌生,离得太远。大家去敦煌,会毫无顾忌地用手机拍个照。谁又会真正关心过、探究过里面的宗教内容、宗教精神呢?最多也是折服于其绘画技艺之高超。

对于那个时代,敦煌精神已经过去,这是一种时代生活的变迁。技术对我们的生活实在已经改变太多。我们现在需要寻找的是一种什么东西,肯定不是回到过去,回到敦煌。我们能从敦煌看到什么,这需要我们想想,我们和敦煌文化的对视,仅仅就是拿起手机拍个照就完了吗?

《 景·界》局部 康青作

韩子丰也伤感地意识到,对大部分人来说,敦煌就是拿起手机拍个照就完了。在重新建立人的价值观的时代道路上,这位忧伤的艺术家发出了一种人文关怀的呼喊。

萨义德在《知识分子论》中以知识分子为切入点,为现当代人文思想的失落进行过梳理。知识分子的风姿或形象可能消失于一大堆细枝末节中,而沦为只是社会潮流中的另一个专业人士或人物。所以,萨义德坚持主张知识分子是社会中具有特定公共角色的个人,不能只化约为面孔模糊的专业人士。只从事他那一行的能干成员。

在萨义德看来,知识分子是具有能力“向TO”公众,以及“为FOR”公众来代表、具现、表明讯息、观点、态度、哲学或意见的个人。

《佛·听法》解晓明作

《佛·听法》解晓明作

以拍照为例,韩子丰深感当下已丧失敬畏之心。面对自然,一切都是理所应当。在前50年,人看到佛像去拍照片,会左顾右盼,而今天可以光天化日拍摄。这种快速的变迁是因为我们今天每个人对生活的态度都是已经技术化、工业化。

思维模式和行为模式的麻木,让人们停留在技术层面,脱离灵魂。人人都在分析事物问题的时候,各自的立场都会不自觉地站在技术层面去分析。

他问,“再往前走的时候呢,会产生一个什么样的现象?”

换个说法,技术还在继续向前走,把我们的精神破坏,未来我们会完全技术化。

《技术时代对精神的怀念》韩子丰作

《技术时代对精神的怀念》韩子丰作

在未来发展的洪流中,艺术家的趋势始终与前辈们保持一致。形式上可能与青年艺术家李善探究的相同,关于艺术一代代传承的脉络,也有可能和而不同。但是,在出发点上他们都一直笃信。想法像谢永这样无数个青年艺术家一样,大家都希冀:创作出真正的艺术品。

在当下时代,周玲对于真正的艺术品出现,并不盲目乐观。

“我们现在的艺术家也好,普通人也好,都太急功近利。我们总在寻求,想看到我们在这样一个短暂的时间展现出来的时代艺术。在历史的长河中,它能够做到是一个艺术的精品而不是艺术的垃圾,这就很难了。”

“我们创作一件作品,可能蕴含非常多的信息量,但如今进入我们视野的信息量实在太多了。最简单的一个例子,在以前,如果我们渴求结交好友、善友、益友,我们需要坐下来一起聊天彼此交流,增进感情,得到精彩的观点。但是现在一台电脑就搞定了。”

“做一件作品你可能有很多信息。这直接体现在你可能包含很多故事:神话传说、现代故事等。我是这样想的,我们学院的作品其实有时候还不如一些匠人的作品来得原始。因为我们更多的时候会不可避免地分析它的比例、构图、形式感,这是自然而然就形成的思维方式。而这点上, 匠人就更加的淳朴、直接、原始。这是我们想打破这种思维、现实的理论,但是一辈子又在遵循它。这是普世美学的结果。”

《心似莲花朵朵开》周玲作

《心似莲花朵朵开》周玲作

四

面对生态环境、价值观的转变,人类的转变不仅仅是单一的转变,同时也是科学的、社会的,以及人的内心深处思维方式的转变与价值观念的转变。某种程度上,艺术意味着是多元化、自由化、跨界的呈现。

方李莉在《新工艺文化论》中曾前瞻性地进行预测:“作为一名新型的设计师来说,他不再是传统式的具有一技之长谋生本领的手艺人,也不再是工业文明时期的只局限于产品外形设计的专门家,而是一个全方位发展的,具有超前意识、时刻以未来作为方向,整体地了解人类所面临的最重大问题是什么,时刻考虑如何构造和设计人类最需要的物质生活和精神生活的设计师兼思想家。为此,他必须了解历史的文脉,必须有自己的道德水准和哲学观点;而作为一名艺术家,他也再不能仅将自己关在艺术沙龙的小圈子中,要使自己的艺术走向生活,和设计师、科学家联合,为创造人类的新精神、新生活和新环境而贡献力量。”

《般若波罗密图》柯育天作

《般若波罗密图》柯育天作

陶瓷艺术前景从广义上讲,柯育天认为只要是当代人创作的都具有当代性,不管是陶瓷艺术还是其它画种的艺术,不管是技术层面,还是精神层面的。

关于题材,柯育天一直认为关键不是画什么,而是怎么画。陶瓷上创作和纸上作画不同,它需要对一系列材料和技法的熟练掌控,反复试照子(景德镇陶瓷行话,指在窑里试烧)。这其中要求我们的艺术家涉及多重身份,拉坯师傅、釉料调配师、烧窑师傅等,陶瓷工艺上不同工序的掌握是个很繁琐的过程,但比起当年在敦煌创作的工匠们,比起他们的精神,柯育天又觉得这点繁琐就不值一提了。

《敦煌千佛图》喻明福作

《敦煌千佛图》喻明福作

1978年出生的綦明,从他个人角度来看“视觉中国·瓷上敦煌”创作,能够重新让他认识坚持的重要性和对于人的思想的明确。当代性的理解就是以当代人的眼光看问题,以当代人的思维思考问题,无论这个问题是新的还是旧的。

1995年,彼得·多默在《设计前景》中发出疑问:“比较厨房用品设计而言,视觉传达设计或服装设计更容易表现出一种文化的活力,尽管如此,也没有什么逻辑的原因来回答诸如一个食物搅拌器为什么不应该设计成一个有用的实用艺术品,被一代又一代的人们爱护和珍藏之类的问题。”

《菩提树下的对话》虞锋波作

《菩提树下的对话》虞锋波作

最近几年,青年艺术家虞锋波的创作方向发生了点变化。从瓷上文人画“太湖石与鸟”转到寻找“对话”的张力,这是一个画面转到空间,二维到三维的转换。

虞锋波的“对话”系列,最早始于这样一种构思:它的大轮廓是一个瓶形,本来是一组完整的画面。然后以雕塑形态以平面形态以立体形态从里面剥离出来,产生一种对话关系。从他的理解来讲,陶瓷要成为一个大画种,必须要有自己的特殊语言。可是,陶瓷究竟是一种什么语言?

在世人眼里,陶瓷是工艺美术的象征,精雕细琢。所谓的白如玉、声如磬、薄如纸、明如镜, 这是陶瓷本身的特征。但它作为一种艺术语言的展示,应该是什么?

《 过去·现在未来佛》谢永作

虞锋波在第一批创作的对话系列里面有很直白的表述:平面,可以以画面形式存在;浮雕,可以以半立体形式存在;圆雕,可以以雕塑形态存在。陶瓷更讲究造型方式,所以虞锋波很直白的来表示这几个关系,通过江南小景的一个关系融合,形成逻辑与非逻辑的关系。瓶从镜中出,镜在瓶中里。相互之间有关联,但是很赤裸地在表达陶瓷语言。这就是虞锋波创作对话系列的初衷。

喻明福曾在博客上指出,陶瓷的艺术表现可以有更大的夸大,这有赖于“工艺和绘画的完美结合”来造就。瓷画需要工艺与绘画的积累,创作只有将工艺掌握得更加完善,才能在此基础上赋予可能的艺术性。自古以来,陶瓷一直扮演着生活用具的角色,而我们的现代陶艺需要仍维持其传统。

- 上一篇:宋徽宗的现代极简主义

- 下一篇:彩·敦煌

会员登录

会员登录